Le temps est venu de rattraper le temps. Ecrire chaque jour et être en quelque sorte obligé de reprendre des textes laissés de côté depuis des mois, présente un aspect un peu frustrant. Pourtant cela peut se comprendre lorsqu’il s’agit d’une inauguration, celle d’un journal publié par fragments, seulement ordonnés par leur date de mise en ligne, mais créant un va et vient entre le jour de leur mise en forme et celui – ou ceux – de leur naissance.

Je ne sais pas combien de temps encore je m’adresserai ainsi vers l’inconnu, les inconnus. C’est sans doute la raison pour laquelle en ce début de novembre, temps de césure entre deux saisons contrastées, dans un automne qui joue cependant les prolongations chaleureuses, j’ai décidé de me rapprocher du temps réel. Ainsi je ne m’empêcherai pas de revenir sur les éléments de la mémoire récente, mais je me sentirai aussi en rapport avec le présent qui a provoqué ou déclenché des regards rétrospectifs.

Jour des morts donc ! Jour où le présent et le passé se confondent encore plus certainement qu’un autre jour.

Il y a une autre manière de rendre hommage aux morts. C’est de continuer à les considérer comme des vivants.

Sous le barrage Vauban que je peux contempler à chaque heure du jour et de la nuit lorsque je regarde au travers des deux fenêtres de mon studio de Strasbourg, se trouve un ensemble de cages. Je suis resté de nombreuses années devant ce pont avant d’y pénétrer pour rejoindre le musée d’art moderne. On peut en effet être très vite pris par la contemplation, l’esprit vide, le vol des mouettes qui s’y accumulent en hiver. L’été la même contemplation permet d’y apprendre le cri des poules d’eau, quand le soleil s’ébroue avant de s’endormir, de l’autre côté de la surface de l’Ill, vers la prison de l’E.N.A.…

Mais dans les arches de ce pont, qui réduit le passage des bateaux pour mieux contrôler l’entrée dans la ville, il y a de vraies cages, avec des barreaux. Est-ce qu’elles étaient destinées à accueillir ceux qui auraient cherché à franchir l’obstacle de force, pour les punir ou ceux qui devaient regarder par les fenêtres la venue des envahisseurs en criant pour prévenir de leur arrivée, comme les oies du Capitole ?

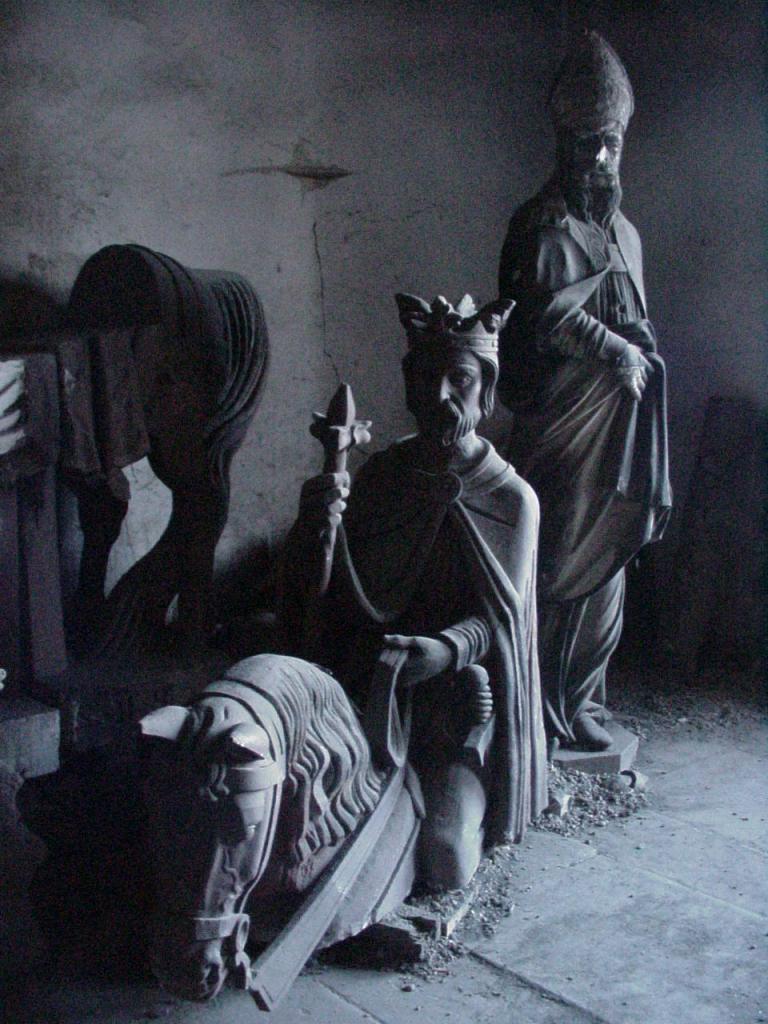

Ces cages sont vraiment surréalistes. La poussière s’est accumulée sur ces statues de grès rose. On y rencontre des figures d’anges à têtes de lion, des morceaux de pylônes, des arêtes gothiques, des fragments de rosaces, deux angelots en admiration, tournés l’un vers l’autre et dont les sexes sont pudiquement voilés, certainement en raison de leur trouble réciproque, un roi dont le cheval est curieusement tronqué et qui semblé naviguer sur le sol, un masque grotesque qui aurait pu devenir une gargouille.

La poussière même leur donne un semblant de vie, en tremblant dans le souffle qui traverse la galerie d’une porte à l’autre.

Un petit livre me tombe entre les mains, « La Promesse », de Sorj Chalandon. Comme souvent, c’est le hasard. Je ne comprendrai que plus tard pourquoi je l’ai choisi, celui-là en compagnie de deux autres qui eux-aussi parlent de la disparition. Celle de l’être aimé, de l’ami, « En nous les morts » de Lorette Nobécourt ou du massacre des innocents, en Arménie : « Mémoire de ma mémoire » de Gérard Chaliand.

J’avais entendu prononcer le nom de l’auteur, journaliste à « Libération ». Il y a quelques jours ou plutôt quelques heures. Cela ne fait aucun doute. Un prix Médicis est forcément épinglé par la presse. Mais j’avais oublié ! Il est vrai que ne vis plus à Paris. Ce livre se ferme, comme une pièce de théâtre se termine. Le rideau tombe sur les lignes d’un poème. D’un très beau poème d’Alfred de Musset où les phrases se cascadent.

« En marchant à la mort il meurt à chaque pas.

Il meurt dans ses amis, dans son fils, dans son père.

Il meurt dans ce qu’il pleure et dans ce qu’il espère

Et sans parler des corps qu’il faut ensevelir

Qu’est-ce donc oublier, si ce n’est pas mourir. »

On y parle de l’oubli et de la mémoire. De la mémoire, donc de l’oubli. Et les pages se tournent sur mes propres préoccupations. Je ne peux que penser aujourd’hui à mes parents et grands-parents, à leurs tombes si peu visitées. Je n’ai même pas fait mettre de nom pour ceux qui ont disparu en dernier, mes propres parents, comme si je ne tenais pas vraiment à ce qu’ils soient retournés à la terre. Je n’ai en tout cas pas repris la tradition dans laquelle on m’avait élevée, celle du fleurissement, le jour des morts.

Au fond qu’est-ce en effet qu’une promesse ? Sinon le titre de ce livre de Sorj Chalandon. La promesse faite aux âmes, de ne pas les oublier, de leur laisser le temps de prendre encore un peu de chaleur terrestre, quand notre société ne cherche plus qu’une chose : que les morts disparaissent le plus vite possible et nous délivrent de leur encombrante et répugnante présence.

Je me sens plutôt bien dans ce jour de toutes les âmes, comme le disent les Espagnols. Je me souviens de ces patates douces servies en dessert et de ces gâteaux andalous vendus dans les rues de Barcelone par les étudiants à la Toussaint.

Les âmes grésillent. Elles entrent autant dans mon cœur que dans mes oreilles. Elles sont aussi une nourriture. La mémoire est notre meilleure source d’énergie. Mais pas la nostalgie.

On se retrouve toujours devant la difficulté de raconter un livre sans trop en dire. Alors il s’agit peut-être de dire seulement que l’action, la lente action cérémonielle, est située très loin de la ville. Existe-t-il encore de tels villages où la flamme s’allume pour les marins disparus et où les enseignants sont eux aussi des flammes qui continuent de vaciller, fragiles, dans le cœur des hommes, en raison du temps qu’ils ont passé à transmettre.

Sorj Chalandon est-il seulement un nostalgique de la maison où une pendule ne doit pas s’arrêter, où les fleurs renouvelées dans le vase et le linge frais posé sur le lit empêchent l’inéluctable de se produire ? Non. Mieux encore : l’empêchent de se conclure. Est-il cet admirateur caché de Jacques Brel. « Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement du bout des yeux. »

Encore un peu de temps, encore un peu de partage, encore un peu de douceur. Et de bons sentiments ? On est en effet loin de la violence. La femme est un oiseau. « Fauvette monte à l’étage comme une ombre portée ». Oiseau et enseignante. Lectrice, sans perversité. « Les solitudes d’eau sont lugubres. C’est le tumulte et le silence. Ce qui se fait là ne regarde plus le genre humain. » écrit Victor Hugo. C’est cette solitude là que nous fuyons, comme la peste en tentant de nous amuser de tout. Elle termine les mots croisés de la vie et remue les destins croisés de ceux qui l’ont aimée dans le temps qui lui reste grâce à la promesse.

La cérémonie de Chalandon nous ramène vers René Char. Une autre lenteur : « L’oiseau sous terre chante le deuil sur la terre. Vous seules, folles feuilles, remplissez votre vie. »

Mais dans ce livre on ne s’amuse pas, on ne fuit pas, on revient sur les traces, on les superpose de tous les pas, de tous ceux qui ont côtoyé les morts et les aiment toujours.

Je veux juste laisser lire. Dire plus serait déjà dire trop. C’est une histoire subtile dans laquelle les mots sont précieux, collectionnés, parfois épinglés, comme des papillons encore palpitants. Seule cruauté dans un monde de nature accueillante où le pardon est la règle. « Il observe la route qui emmène au-delà. Elle tangue. Le vin soulève le trottoir et malmène les mots. Il ferme les yeux. Comme ça, juste pour faire sombre. Pour sentir les maïs qui frisent jusqu’à la Grange-Buron, les forêts qui fougèrent, les nuages qui grisent, les ronces qui mûrent, la lumière qui palpite. Il sourit. Il ouvre les yeux. Il entre dans son café. »

On laisse ainsi se poursuivre la vie…la nôtre et celle de ceux que nous aimons. Ces vies que nous apprécions particulièrement le jour des morts, tandis que doit se poursuivre l’admirable santé des âmes, dans une sorte de gourmandise des mots.