J’avais envie de prendre pour titre générique d’un certain nombre de lectures récentes celui du roman autobiographique de Jérôme Clément paru en 2005 et dont Amos Gitaï a tiré un film sorti au début de l’année en France avec des acteurs merveilleusement justes – c’est le cas de le dire et j’avais envie de l’écrire avec une majuscule – Jeanne Moreau, Hippolyte Girardot, Emmanuelle Devos et Dominique Blanc, pour ne pas parler des enfants à qui la transmission de la mémoire sera faite, comme un devoir.

De fait, aux côtés de ce film intitulé « Plus tard tu comprendras », trois ouvrages ne quittent plus ma table en attente de commentaires : « Le tombeau de Tommy » de Alain Blottière qui évoque Thomas Elek, l’un des membres de l’affiche rouge, tandis que Robert Guédigian présente au même moment « L’armée du crime » dans son dernier film, « La légende de nos pères » de Sorj Chalandon et « Mon enfant de Berlin » d’Anne Wiazemsky avec qui je viens de parler aujourd’hui au salon du livre de Nancy.

Ma table est donc, de fait, jonchée de morts : résistants, juifs on non, français ou non, pêle-mêle, de vrais et de faux héros.

Sur ma table se superposent de grandes interrogations.

La question majeure étant bien : comment transmettre ? Non plus seulement la Première Guerre Mondiale dont les derniers témoins viennent de disparaître, mais la Seconde dont les dernières pages ont été écrites par des actes de mort, il y a à peine plus de soixante ans. Pour ne pas parler des vingt dernières années qui nous séparent de la disparition de certaines frontières !

Mais ces soixante années, ajoutées à celles qui s’étaient accumulées sur la tête des acteurs eux-mêmes, sont seulement comptables aux enfants qui ont immédiatement – et j’allais dire « simplement » – hérité des horreurs, ce qui est mon cas.

Bien entendu également à leurs parents dont la plupart disparaissent chaque jour, ou dont la mémoire n’est plus. Et enfin aux survivants qui ont connu le plus horrible et qui ont écrit, souvent avant de se taire à jamais, parce que c’était trop difficile de dire, ou trop difficile de vivre, après avoir dit.

Mais qui va témoigner maintenant ? Parce qu’il faut continuer à témoigner, même si le récit est de seconde ou de tierce main ! Par la parole, par l’écrit, par le documentaire…et par l’imaginaire, ce qui n’est certes pas le plus facile.

J’ai reçu des confidences, durant toute mon enfance. Mais quelles confidences ? Celles du travail en Allemagne de mon père, agriculteur et ouvrier de briqueterie, travailleur forcé ?

Celles de ma mère, héroïne discrète au sac rempli de tract ?

De mes grands-parents, survivants dans les arcanes des trains de province où les provisions se transportent depuis la famille normande ou la famille landaise ?

C’est si peu. Et ils ne m’ont jamais dit l’essentiel. Juste la chanson qu’ils s’étaient faites pour tirer un rideau devant les moments horribles.

C’est si peu en effet par rapport à ceux qui ont agi dans la violence ou à ceux qui ont échappé par miracle au massacre systématique.

Au tout début du film, le personnage qui représente Jérôme Clément (dont on sait qu’il dirige Arte depuis plusieurs années) regarde la longue liste des noms gravés sur le mur d’un mémorial. Il s’agit en l’occurrence du Mémorial de la Shoah, celui de la rue Geoffroy l’Asnier, à l’aube du Marais à Paris.

Il recherche le sien, du moins celui de sa famille, de ses propres grands-parents. Il recherche le pourquoi d’un silence ; celui qui fait qu’il a été tenu et s’est tenu à distance de la vérité de ses origines juives et du sort qui a marqué ces Français de Paris, ces Français éloignés de Paris, ces Français dénoncés et arrêtés par des compatriotes.

L’impensable, en quelque sorte !

Devant un lapin en peluche, le sien et devant celui de sa sœur, la romancière, essayiste et psychanalyste Catherine Clément, son aînée d’avant-guerre, réfugiée des bords de Loire, ces figures un peu ridicules mais dont la présence inquiète et rassure à la fois, il devine plus, peut-être, que dans les archives :

« Mon grand-père était fourreur. L’animal fétiche de la profession était le lapin, dont on faisait des cols de veste, des tours de cou, des manteaux, des doublures de pelisse. L’avant-guerre était grande consommatrice de lapins. Parfois on les teignait. C’était devenu un commerce. Georges Gornick en vivait. Sur une carte de 1919, est écrit : « commerçant de lapins teintés ».

A qui dire alors ? Comme Jeanne Moreau, dans le film, en emmenant les petits-enfants dans la synagogue proche et en leur transmettant une étoile jaune qu’elle a dû porter, à leur âge. Sautant ainsi une génération.

Témoigner en lisant, en regardant. Sans caricaturer, comme ce très beau film qui caresse les êtres et les objets sans les abîmer. Quand il s’agit d’odeurs et de regards, de soupirs et d’étonnements.

Que vaut en effet un objet qui a appartenu un jour à un être dont l’existence a été niée, rayée, spoliée ? Un objet en effet qui a été choisi, tenu et aimé par celui dont les os mêmes ont été brûlés ? Le scandale des objets orphelins ou des machines célibataires est de ceux qui frappent parce que les objets représentent bien plus que leur valeur matérielle. Ils ont une aura qu’ils partagent avec les nôtres !

Il y a deux étonnements majeurs à la fin du film. Tous deux portent sur les objets, en effet.

Ceux qui sont évalués par un antiquaire dans l’appartement de la mère pour dresser les listes d’héritage. Etonnement du fils pour qui ces bijoux, ces tableaux, ces meubles n’étaient bien souvent que partie du décor. Et ceux évoqués par la commission qui doit mesurer – physiquement et économiquement – la valeur des biens « confisqués », commission créée en 1999.

Deux femmes de bonne volonté énumèrent pour accord, comme un travail administratif indispensable qui vaut pour la Loi de réparation de Français envers d’autres Français, les appartements potentiels, les œuvres d’art potentielles, les habits disparus.

Dans l’un et l’autre cas, c’est le fils qui, cette fois, ne veut plus rien savoir.

Peut-être en effet que le lapin de son enfance, dans sa mémoire, sera plus fort que tout !

Mais nous, dans ce processus émotif, nous avons pris part à la transmission !

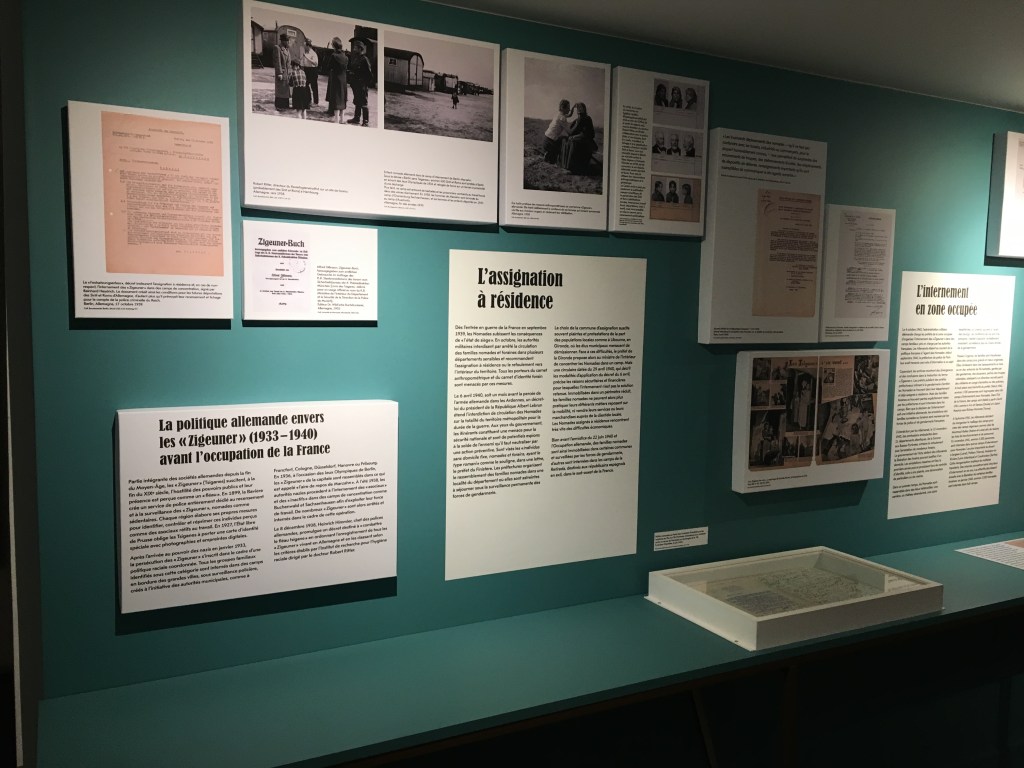

Photographies : Hippolyte Girardot / Mémorial de la Shoah de Paris, photographies de l’auteur.