Salles obscures versus home-cinéma

J’aime toujours profiter des avant premières des cinémas Star de Strasbourg. Je crois même que ce sont les seules occasions qui m’ont amené ces dernières années à accepter de rester enfermé dans une salle pour plus d’une heure. Question d’impatience, peut-être ? Je reste trop tributaire du petit écran et de cette possibilité offerte d’explorer les cinémas du monde en ne s’imposant plus que le moindre effort de déplacement. Du coup je me contente de compléter les anthologies que me propose Arte ou certaines des chaînes françaises.

De fait, je ne me reconnais plus. Que sont lointaines les années d’étude et d’enseignement au Quartier Latin où il suffisait de parcourir quelques rues pour franchir les portes du Dragon, de la Pagode, du Studio Médicis…et d’autres salles enchantées. Entre deux cours, entre deux expériences botaniques ou en suivant l’humeur partisane des « Cahiers du Cinéma ».

Et pourtant, lorsqu’il m’arrive de rechercher des mots-clefs dans ce blog que « Le Monde », a décidé de ne plus héberger et que j’ai dû exporter et en quelque sorte réinventer, des titres de films semblent inéluctablement se prendre dans les filets des outils informatiques de navigation.

A preuve, les derniers posts que j’ai eu le courage de rédiger malgré des difficultés de lecture – il y a déjà un an et demi – portent sur des perles rares européennes proposées par « Arte Kino Festival » : les remarquables cinéastes Sarunas Bartas, le Lituanien, Thomas Aslan, l’Allemand ou Ralitza Petrova, la Bulgare.

Western

Penser cinéma, plus exactement histoire du cinéma, c’est inévitablement penser à la marche vers l’Ouest américain. Qui, surtout à mon âge, ne garde pas un souvenir ému de cavalcades de chevaux et de files de caravanes traversant le grand espace d’un écran de cinémascope, un dimanche après-midi dans une salle des Champs-Elysées ou des Grands Boulevards de Paris ?

Les noms se précipitent par la porte d’un saloon ouverte d’un coup de bottes. Celui de John Ford vient presque automatiquement en tête de la liste invisible qui défile en arrière-plan, tandis que « L’homme qui tua Liberty Valance » s’estompe derrière ce chef-d’oeuve que fut « Les Cheyennes », ultime aveu et retour sur soi un peu coupable : une carrière qui a mis une imagerie somptueuse au service de l’oubli d’un génocide : « J’ai tué plus d’Indiens que Custer, Beecher et Chivington réunis (…) et j’ai voulu montrer ici le point de vue des Indiens, pour une fois « .

N’en déplaise à mes souvenirs de jeunesse innocente qui a dû attendre 1964, année du Baccalauréat, de la découverte de « Huit et demi » et du « Guépard » pour remettre le western en perspective et me réconcilier avec les indulgences que j’estimais coupables des critiques admiratives du cinéma américain que je lisais dans les « Cahiers du Cinéma ».

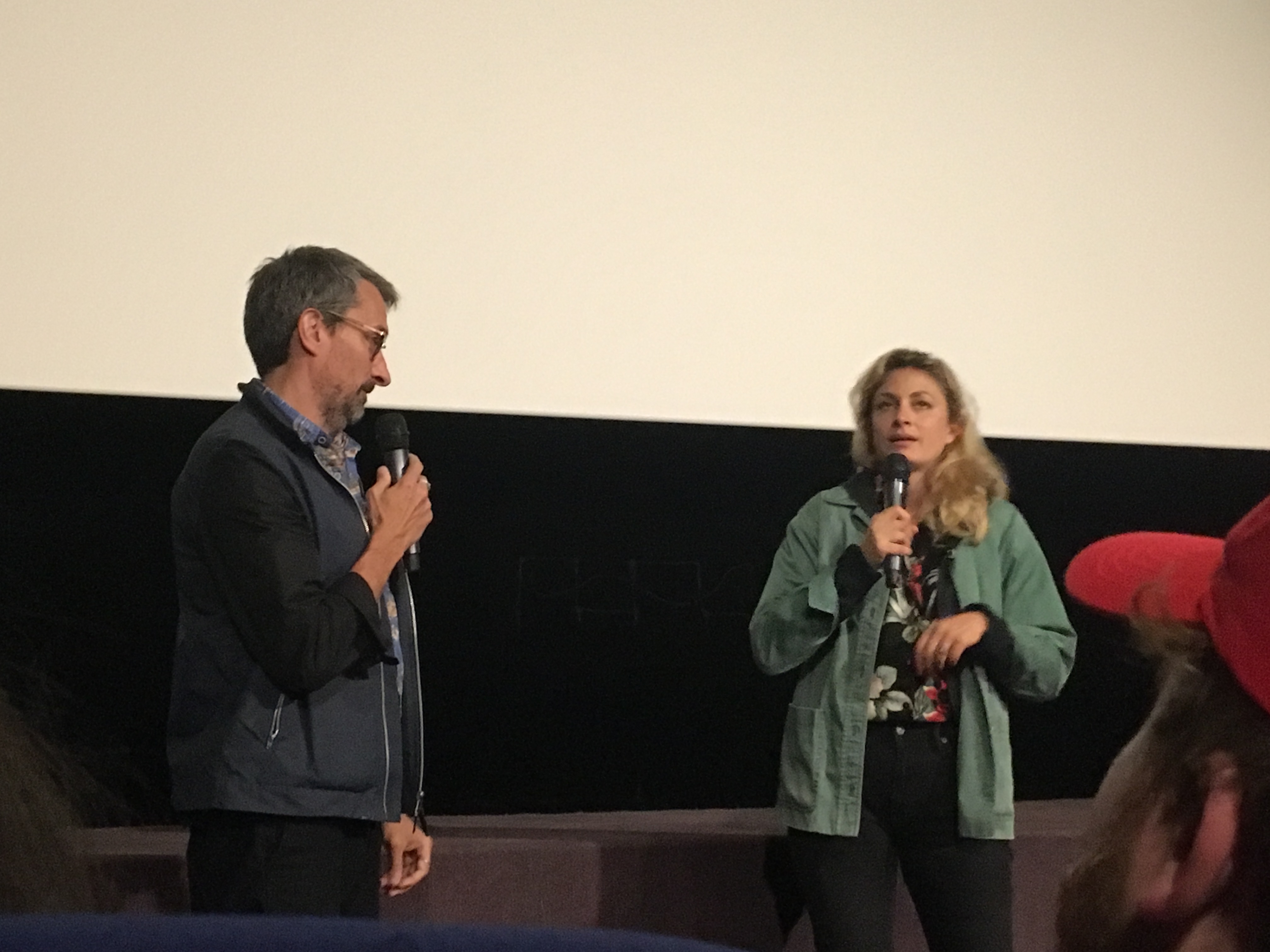

Lorsque la réalisatrice, Laure de Clermont-Tonnerre est venue dire quelques mots en prélude à son premier long métrage au titre sans équivoque « Nevada » il y a quinze jours, film qui sort en salle le 19 juin prochain, j’avoue avoir cru à une erreur de casting. Ni américaine, ni machiste ou féministe caricaturale, sûre d’elle-même et de ses recherches, elle avouait un véritable retour aux sources. C’est en effet à Strasbourg, dans une prison, qu’elle a pris connaissance, avec les intervenants, de la thérapie qui permet aux incarcérés de maîtriser leurs pulsions violentes grâce à la cohabitation active avec les animaux.

Mais de là à traverser l’Atlantique, à côtoyer des prisonniers et à se mesurer aux chevaux sauvages, les défis pouvaient sembler inatteignables ! Et pourtant, on reste surpris, puis conquis au point d’avoir le souffle coupé.

Les cartes en mains

Durant la discussion qui suit la projection, elle souffle un peu timidement quelques mots d’explications sur ses souvenirs et revient sur les détails de sa démarche. Tout d’abord sur la collaboration avec Kathleen O’Meara qui dirige le département psychologie/psychiatrie des prisons californiennes, devenue une consultante essentielle. Et bien entendu sur l’ombre tutélaire de Robert Redford qui a choisi d’être le producteur exécutif.

Elle revit devant nous sa rencontre, avec le maître, aux ateliers scénario à Sundance après la sélection de son scénario :

« Il vient vers moi et me dit “on a une chose en commun, on aime les chevaux”. Il connaissait très bien le programme de réhabilitation des prisonniers par les mustangs, et il possède une réserve qui protège et sauve des centaines de chevaux sauvages. Évidemment, mon histoire le touchait et il avait envie de l’accompagner. Ensuite, à l’étape de l’atelier mise en scène, il a confirmé son intérêt. »

Cela se nomme sans doute la porte ouverte à un miracle.

Et à mon avis le miracle a bien eu lieu et s’est incarné dans la réunion de ceux qui ont pris en charge de faire vivre des personnages issus de la synthèse sensible de nombreuses rencontres dans les prisons et de la fascination pour le déroulement de la confrontation de deux violences sauvages : celle de l’homme enfermé et celle du cheval capturé.

« On a tourné des plans dans la prison active mais la plus grande partie a été filmée dans la prison d’à côté qui n’est plus en activité. Je tenais aux paysages désertiques et rocheux du Nevada, je voulais que les lieux et les personnages secondaires soient authentiques. Mais pendant longtemps, on ne pouvait pas tourner dans le Nevada pour des raisons juridiques et financières et on a cherché des lieux ailleurs sans être jamais satisfaits. Finalement, deux mois avant le tournage, on a fini par obtenir l’autorisation », ajoute-t-elle.

Carte maîtresse : Les prisonniers dans le film sont des ex-détenus qui ont participé au programme. L’un d’eux, Tom, est devenu entraîneur de chevaux et dit lui-même qu’il a été « sauvé par un cheval« .

Et ce choix, évident sans doute, mais sans doute risqué, fait toute la différence !

Matthias Schoenaerts, Jason Mitchell et en particulier Bruce Dern sont remarquables et mettent en abysse tous nos rêves, comme toutes nos frayeurs d’enfants et tous nos souvenirs des paysages et des hommes, sans pitié ni repos, de la « frontière ».

Tête à tête : romance et violence

La beauté du film tient aussi dans la double « romance » : celle qui confronte la violence contenue d’un père meurtrier avec sa fille enceinte et celle qui confronte la violence ouverte d’un homme blessé avec la force enchaînée d’un animal captif.

Et quand je dis beauté, je veux dire par là : beauté des visages qui se font face, force des paroles et des souffles, torsion des évitements qui ne sont que des parades amoureuses contrariées. Je ne m’en veux pas, au-delà du souffle, de nommer « visage et parole« , la tête et les grognements des chevaux qui semblent progressivement les seuls « humains » à faire revenir les hommes / animaux à leur humanité.

Laure de Clermont-Tonnerre a su imposer à la caméra de son opérateur de se situer en permanence dans la proximité d’une caresse, dans la révélation de la confidence des corps, souvent violente, de revenir régulièrement sur un grain de peau ou le frémissement d’une encolure, de nous faire deviner les odeurs fortes de la prison et de l’arène par une attitude ou un geste de soumission.

Je ne saurais mieux dire qu’en parlant d’une pudeur violente.

« Ce qui est bien, avec les chevaux, c’est qu’on n’est jamais au bout de nos rêves. Ils s’ajoutent les uns aux autres et finissent par former une sorte d’extraordinaire et invisible tour de Babel dont le sommet est inaccessible, même au plus grands des écuyers », écrit Jérôme Garcin, romancier et critique littéraire, lui-même amoureux des animaux humains.

Gageons que les chevaux ont rendu au centuple leur force brute et tendre à la cinéaste !