Je crois avoir déjà dit qu’Urbino était pour moi une ville mythique. J’étais en effet resté sur la vision d’une exposition présentée au Musée des Beaux-Arts de Bruxelles et que j’avais visitée avec mon aimée en 2004.

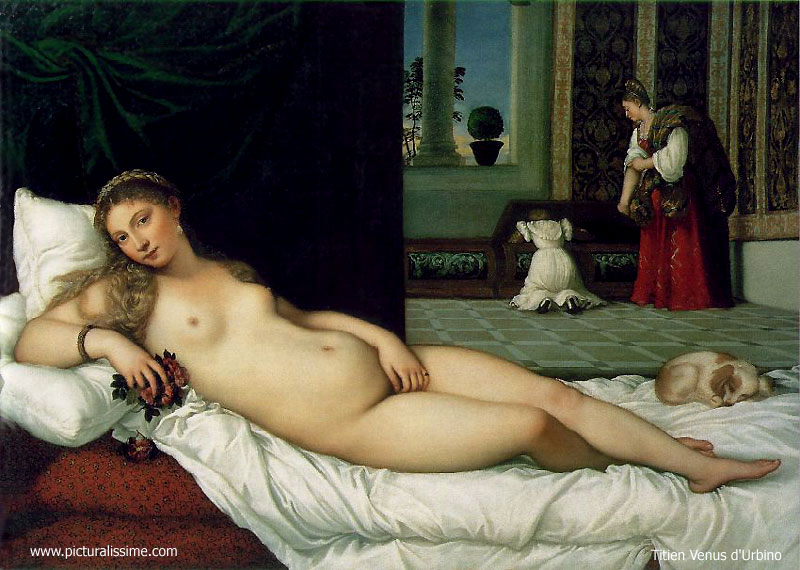

Europalia était alors consacré à l’Italie et la grâce d’une programmation avait fait que la « Vénus d’Urbino » du Titien était venue combler un vide, celui de la démonstration de ce que Umberto Ecco intitule « un musée pour une seule œuvre ». Cette œuvre unique étant en l’occurrence un des plus beaux tableaux représentant une femme nue et allongée, dont l’icône de courtisane court, le souffle coupé, le souffle du modèle comme celui du spectateur, jusqu’à Modigliani et Picasso, voire Magritte et Paul Delvaux – puisque nous étions en Belgique.

C’est Omar Calabrese, dont j’ai déjà évoqué le nom, que j’avais rencontré comme Recteur de Santa Maria della Scala et dont j’avais admiré la brillance de sémiologue, qui a su mettre en œuvre une opération pleine de risques et coordonner des auteurs dont certains occupent toujours le devant de la scène, malgré leur mise à la retraite, comme Antonio Paolucci.

Ecco affirme, après une longue citation de Paul Valéry :

(« Je n’aime pas trop les musées. Il y en a beaucoup d’admirables, il n’en n’est point de délicieux. Les idées de classement, de conservation et d’utilité publique, qui sont justes et claires ont peu de rapport avec les délices…Je suis dans un tumulte de créatures congelées, dont chacune exige, sans l’obtenir, l’inexistence de toutes les autres. »).

Il affirme donc dans un des textes les plus brillants sur la notion de collection et d’exposition :

« L’idée est simple, même si elle a nécessité de nombreux efforts pour la mener à terme. Nous nous rendons dans un musée et nous observons une œuvre qui nous fascine, au point que, pour mieux la comprendre, nous souhaiterions en approfondir le contenu. L’idéal, par conséquent, est, en fait, représenté par un musée ou une exposition ponctuelle offrant la possibilité de comprendre et de jouir d’un seul tableau – ou, d’une seule statue, ou bien encore, de la seule salière de Cellini. ».

De la peinture à l’architecture, aux objets représentés, aux influences subies et exercées, en passant par les plantes et les pigments…

Il est vrai que ce que l’on m’a proposé pendant trois jours est parfaitement à l’opposé. Je n’ai fait que monter et descendre des escaliers, longer des galeries, accumuler des tableaux, me baigner dans les masses de l’architecture, des loggias aux sous-sols et aux cuisines. Sans compter les repas où j’ai pu traverser toutes les recettes du territoire : l’ensemble des pâtes à dente et des ravioles, des viandes grillées, des truffes blanches, des tartes de toutes couleurs, des liqueurs et des grappas locales. L’exercice physique et intellectuel n’aidant pas vraiment à éliminer le surplus de nourritures, par ailleurs délicieuses.

Bref. Je retiens cependant deux moments importants, sans négliger pour autant les plus petites villes sur lesquelles je reviendrai.

La visite du palais ducal qui permet de convoquer face à face, les désirs fonctionnels des Montefeltre et des Médicis et la présentation par Rosetta Borchia et Olivia Nesci de leur lecture conjointe (une plasticienne et une géomorphologiste) des paysages de Piero della Francesca.

Je lis ici et là qu’il s’agit du plus beau palais Renaissance d’Italie et que la ville elle-même constitue l’épicentre de la diffusion d’un modèle urbain. De fait, au-delà des tableaux de Raphaël, je reviens sans cesse devant les portraits mariés de Federico da Montefeltro, le nez cassé d’un coup de lance qui le laisse borgne et de Battista Sforza (le Triomphe de la Chasteté). Je ne peux non plus laisser de côté le fait qu’il ait été fait chevalier par Sigismond de Luxembourg, héritier de Wenceslas dont je contemple les fortifications tous les jours. J’ajoute à ces connivences, sa proximité avec Alberti (« l’art d’édifier »), lointain ancêtre de mon amie Giulia degli Alberti, elle-même architecte. Et dans les environs, je vois poindre la figure du songe de Poliphile qu’on attribue parfois à Alberti, mais dont la publication attendra 1499. Et je reviens par ce détour à ce travail fabuleux de professeurs français, allemands, anglais et belges que j’ai attirés à la fin du siècle dernier dans un traquenard merveilleux sur les pas de cet « Hypnerotomachia Poliphili ».

Je devrais en reparler bientôt.

Le XVe siècle va vers son achèvement et un bonheur de l’aménagement architectural surgit de terre, pour jamais. Le mécène et condottiere est aujourd’hui au cœur d’un système par lequel on devrait faire prendre conscience de l’origine d’un monde aux touristes, avant qu’ils ne se rendent à Florence.

Derrière les deux époux, rivières, lacs et collines semblent dessinés et peints, comme une sorte de paradis retrouvé où les bateaux à voile et les pasteurs protègent et font fructifier à la fois les richesses terrestres.

C’était une idée sans doute souveraine de tenter de savoir où exactement s’était situé le peintre pour inventer ce paysage. De fait il ne l’a « inventé » qu’au sens où il est devenu pour nous une icône de la notion même de paysage. Les deux chercheurs, après nous avoir présenté le DVD qu’elles ont préparé – la Repubblica publie à ce sujet un article le même jour – nous emmènent et nous placent devant le coucher du soleil, un peu en contrebas de l’endroit où Piero a placé son chevalet.

Un grand moment de silence. Les oiseaux sont en train de se taire, l’horizon les imite.

Il y a de la magie dans ces bosquets encore dénudés et ce vert qui point sur la terre.

Un peu plus de cinq siècles respirent à nos côtés.

Quand je dis que je connais très souvent des miracles.