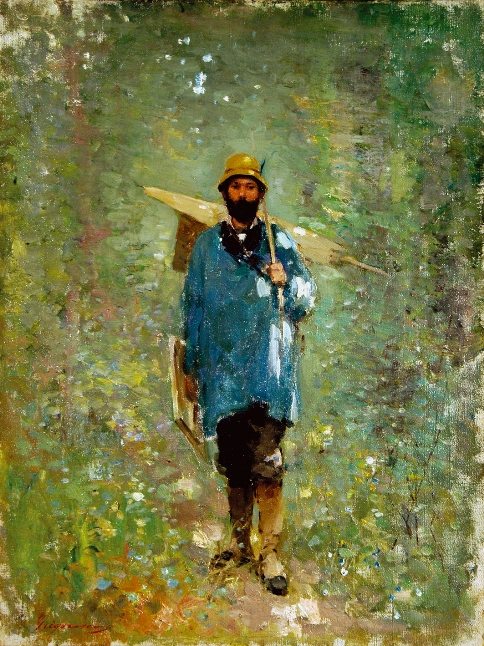

Nicolae Grigorescu : Andreesu à Barbizon (1879-80) Huile sur toile Musée National d’art de la Roumanie.

Le contraste est formidable. Dans la clarté accaparée par une humidité flottante qui estompe la ville, je suis invité à parcourir plusieurs salles du Musée National d’Art de Bucarest.

Ce musée, que j’ai connu en plusieurs étapes, possède des trésors, mais ne s’est que peu ouvert à la clientèle mondiale. Timidité ou manque de moyens ? Là encore le passé laisse ses marques et pas seulement sur les façades. Cet ancien Palais Royal, n’a peut-être pas encore pris une distance suffisante avec la Royauté de son état passé, comme peut l’avoir fait le Louvre, après des siècles de République. Les Bucarestois l’aiment pourtant bien, même s’ils superposent certainement d’autres images plus politiques à celles de la démarche culturelle actuelle. Les expositions y sont maintenant nourries ; mais si les échanges internationaux ont eu lieu, nous ne sommes qu’à l’aube du marketing muséal. Les lumières y sont blafardes et coupent les tableaux par une zone d’ombre, comme une barre horizontale ajoutant un ciel d’orage aux scènes les plus sereines. Un minimum d’explication reste nécessaire, faute de quoi, il faut compter sur le regard de l’amitié de qui vous accompagne.

Allant de musée en musée au cours de mes voyages, je reste souvent admiratif sur la manière dont les pays et les villes misent une grande partie de leur politique touristique sur les collections de prestige et sur les « grandes » expositions. J’ai cru un moment à un phénomène passager, mais pour Madrid ou Vienne, il ne fait au contraire que s’amplifier. Et pour cette dernière, le message ne s’adresse pas seulement aux publics traditionnels de l’Europe occidentale. Mais les visiteurs tchèques, hongrois ou slovaques dont la proximité est encore plus évidente quand les frontières s’estompent et disparaissent, se mélangent aujourd’hui aux tourismes roumains, même le temps d’un week-end ! L’Europe s’unifie, de ce point de vue aussi, du moins pour ceux qui ont la possibilité et les moyens financiers de circuler.

La première fois où je suis entré dans le Musée National d’Art roumain en 1995, c’était presque en contrebande. Il n’avait pas encore ré-ouvert après les « événements » et les traces des combats étaient évidentes. On m’a fait parcourir les kilomètres de souterrains pour m’accompagner dans les réserves découvrir les trésors textiles du Moyen Âge. J’étais alors en compagnie d’une artiste textile et surtout, c’était sa fonction dans ces lieux, de la directrice de l’atelier de restauration textile qui préparait la réouverture pour son secteur, un des plus passionnants.

Somptuosité dans le dénuement d’un musée qui semblait abandonné de tous…souhait de sa part de faire un pont entre la tradition passée et sa certitude de faire partie de l’art textile international. Viorica Sladescu et ses élèves attendaient beaucoup du futur et me donnaient l’impression que j’étais encore membre de la communauté textile. C’était sans doute encore vrai il y a treize ans.

Nicolae Grigorescu. L’Attaque de Smardan (1885).

J’y ai connu ensuite une conférence sur l’habitat rural au Luxembourg, prélude à une action de visibilité sur la merveilleuse richesse des constructions rurales de Roumanie à laquelle Claudia Constantinescu avait consacré ses travaux. Enfin j’y ai été reçu lors de la soirée inaugurale de la Campagne du Conseil de l’Europe, « L’Europe un patrimoine commun » par les politiques roumains en 1999.

J’ai été à la fois émerveillé par le contenu et effrayé par l’oppression du lieu, dans tous les sens du terme.

Et, dans ce début du XXème siècle, année après année, j’y ai découvert la peinture roumaine contemporaine ou récente plutôt que les étapes historiques des arts visuels de cet espace de l’Europe qui se nomme aujourd’hui la Roumanie.

Mais ce jeudi, je passe soudain d’une ville en noir et blanc, à une vibration stupéfiante. Face à moi, la forêt de Fontainebleau que je connais si bien. Avant que les pins sylvestres ne l’aient transformée. Scènes d’automne, scènes de liberté. Le ciel est gris, aussi, mais de ce gris maritime qui surplombe Paris quand le vent d’Ouest vient mouiller les chênes incendiés. Le chemin se poursuit entre les alignements gréseux.

Un peintre d’origine roumaine, Nicolae Grigorescu, apprend son métier de peintre avec les collègues qu’il admire. Au dehors, dans le plein de la nature. Il cherche à redonner l’équivalent sur sa toile du libre parcours des couleurs qui cascadent et se dérangent, se heurtent et donnent au promeneur un sens de la vibration. Unique, ces journées particulières, vers la Toussaint, quand les arbres disent leur regret d’un dernier souffle d’été, disent adieu, ou plutôt, célèbrent un au revoir. J’y ai partagé beaucoup d’émotions avec des étudiants qui n’étaient pas intéressés que par la botanique.

Le peintre revient seul avec cette douceur-là, avec ce message d’une lumière à transmettre, comme un flambeau, dans son pays d’origine, plein d’un sentiment national. Il marche avec ses armes sur le dos. Il semble le gardien d’une recherche ou d’un champ d’exploration. Peut-être même d’un champ de combat.

Je racontai parfois, en marchant sur ces traces, avec mes étudiants, que ces peintres ont cassé sciemment les jeunes pousses de pin qui allaient détruire cette forêt tempérée qu’ils aimaient tellement, en créant un paysage écossais. Conservateurs, ennemis du progrès, ou gardiens d’une expression qu’ils avaient capturée et qui ne devait pas disparaître, avant qu’on ne les en chasse ?

Ce peintre qui marche, comme autant de paysannes surprises au milieu des fleurs, au milieu des bois, de paysans saisis dans un autre espace, plus sauvage que cette forêt de périphérie qui vivait sourdement les quelques décennies de vie en marge qui lui restait.

Grands espaces lumineux où la couleur fond, où les bœufs sont pris dans un attelage constitué de grandes touches blanches et grises, presque cubistes. Quand on s’approche, on éprouve un sentiment de chaleur tant la lumière vibre avec intensité. Loin de ce brouillard intermittent de certains Impressionnistes, on prend l’énergie en plein visage ; presque comme une brûlure.

D’un côté, au sud de Paris, les peintres de Barbizon et leurs auberges entourées de hêtres. De l’autre, quelques années plus tard, les peintres de la Seine et de l’Oise, et leurs grandes touches vibrantes d’un trop plein de lumière et d’une fascination pour le reflet aquatique. Et à des milliers de kilomètres de là, un peintre qui regarde sa guerre et les victoires de son pays et traite des thèmes paysans et guerriers, comme autant de fondements d’une identité.

Une indépendance chèrement acquise. Une guerre comme l’inauguration d’un cycle infernal entre les Turcs, les Russes, les Serbes, les Bosniaques, les Monténégrins, les Bulgares, les Roumains, placés devant l’observation ou l’indignation du vaste monde, tandis que la Roumanie indépendante revient vers la Delta du Danube, mais perd le sud de la Bessarabie.

Nicolae Grigorescu : Attelage roumain (après 1888). Photo Musée des Beaux-Arts d’Agen c T-D Vidal.

Au-delà de ce témoignage de lumière, j’ai pourtant besoin de témoignages historiques.

De la peinture, l’histoire s’écoule à gros bouillons jusqu’à nos bouleversements contemporains.

Nicolae Grigorescu est mort en 1907. On le rapproche de Millet, de Courbet, de Corot et on a certainement raison. Mais c’est aussi d’une Europe qui se déchire et s’aime, entre l’Est et l’Ouest, dont il nous parle, dans une représentation de la lumière dont il hérite, mais qu’il transmet, comme un témoin muet, mais admiratif de l’œuvre de Dieu et effrayé du massacre et de la folie des hommes.